Je vous présente ci-dessous quelques auteurs, ceux qui m’ont le plus marqué, qui m’ont inspiré, et dont j’ai dévoré leurs livres.

Stendhal (Le rouge et le noir) :

Le rouge et le noir de Stendhal est le 1erlivre dont j’ai réalisé un exposé (en classe de 4èmedans un collège de Franche-Comté). Je lisais beaucoup mais ce livre fut une révélation. Je pris, à sa lecture, un coup au foie, comme celui que peut prendre un boxeur. Cela me coupa le souffle et je mis longtemps à me remettre. Je possède encore les notes prises à sa lecture qui rendent compte de ma stupéfaction et de mon émoi à la lecture de ce roman. Mon exposé fut long, trop long. J’avais tant, j’avais trop de choses à dire. J’avais droit à 20 minutes, je pris une heure. La classe s’était assoupie, même le professeur se dodelinait sur sa chaise. Je parlais avec une telle passion qu’il ne jugea pas utile de me couper et de me faire taire. Mon exposé écrit – dont je suivais la trame à l’oral – se terminait par « Il (Julien Sorel) mourut décapité ! ». Emporté par la fougue, je déclamai « Il mourut décapité, la tête haute !» voulant indiquer par là la hauteur des sentiments de Sorel, sa fierté, sa droiture devant la fatalité qui était sienne. Il y eut un blanc et je perçus inconsciemment qu’il y avait un problème. La classe s’éveilla et un copain dit tout haut « il mourut décapité la tête haute, elle est bonne celle-là… » et un fou-rire nerveux, incontrôlable, s’empara de la classe, pendant de longues minutes. J’eus la note de 16 et je fus le héros du collège pendant de longs mois, avec cette simple phrase … et quelques autres bêtises du même acabit. La littérature m’apporta là mes premières joies publiques. Que Stendhal en soit donc remercié.

Le rouge et le noir de Stendhal est le 1erlivre dont j’ai réalisé un exposé (en classe de 4èmedans un collège de Franche-Comté). Je lisais beaucoup mais ce livre fut une révélation. Je pris, à sa lecture, un coup au foie, comme celui que peut prendre un boxeur. Cela me coupa le souffle et je mis longtemps à me remettre. Je possède encore les notes prises à sa lecture qui rendent compte de ma stupéfaction et de mon émoi à la lecture de ce roman. Mon exposé fut long, trop long. J’avais tant, j’avais trop de choses à dire. J’avais droit à 20 minutes, je pris une heure. La classe s’était assoupie, même le professeur se dodelinait sur sa chaise. Je parlais avec une telle passion qu’il ne jugea pas utile de me couper et de me faire taire. Mon exposé écrit – dont je suivais la trame à l’oral – se terminait par « Il (Julien Sorel) mourut décapité ! ». Emporté par la fougue, je déclamai « Il mourut décapité, la tête haute !» voulant indiquer par là la hauteur des sentiments de Sorel, sa fierté, sa droiture devant la fatalité qui était sienne. Il y eut un blanc et je perçus inconsciemment qu’il y avait un problème. La classe s’éveilla et un copain dit tout haut « il mourut décapité la tête haute, elle est bonne celle-là… » et un fou-rire nerveux, incontrôlable, s’empara de la classe, pendant de longues minutes. J’eus la note de 16 et je fus le héros du collège pendant de longs mois, avec cette simple phrase … et quelques autres bêtises du même acabit. La littérature m’apporta là mes premières joies publiques. Que Stendhal en soit donc remercié.

Un chef d’œuvre réel. Zola prononcera cette phrase définitive à ce sujet : « Personne n’a possédé à un pareil degré la mécanique de l’âme ».

« Une odalisque du sérail peut à toute force aimer le sultan ; il est tout-puissant, elle n’a aucun espoir de lui dérober son autorité par une suite de petites finesses. La vengeance du maître est terrible, sanglante, mais militaire, généreuse : un coup de poignard finit tout. C’est à coups de mépris public qu’un mari tue sa femme au XIXème siècle ; c’est en lui fermant tous les salons ».

…

Chapitre XXIV Une capitale

Deux parties de billard étaient en train. Les garçons criaient les points ; les joueurs couraient autour des billards encombrés de spectateurs. Des flots de fumée de tabac, s’élançant de la bouche de tous, les enveloppaient d’un nuage bleu. La haute stature de ces hommes, leurs épaules arrondies, leur démarche lourde, leurs énormes favoris, les longues redingotes qui les couvraient, tout attirait l’attention de Julien. Ces nobles enfants de l’antique Bisontium ne parlaient qu’en criant ; ils se donnaient les airs de guerriers terribles. Julien admirait, immobile ; il songeait à l’immensité et à la magnificence d’une grande capitale telle que Besançon. Il ne se sentait nullement le courage de demander une tasse de café à un de ces messieurs au regard hautain, qui criaient les points du billard.

Mais la demoiselle du comptoir avait remarqué la charmante figure de ce jeune bourgeois de campagne, qui, arrêté à trois pas du poêle, et son petit paquet sous le bras, considérait le buste du roi, en beau plâtre blanc.

Cette demoiselle, grande Franc-Comtoise, fort bien faite, et mise comme il le faut pour faire valoir un café, avait déjà dit deux fois, d’une petite voix qui cherchait à n’être entendue que de Julien : Monsieur ! Monsieur ! Julien rencontra de grands yeux bleus fort tendres, et vit que c’était à lui qu’on parlait.

Il s’approcha vivement du comptoir et de la jolie fille, comme il eût marché à l’ennemi. Dans ce grand mouvement, son paquet tomba.

Quelle pitié notre provincial ne va-t-il pas inspirer aux jeunes lycéens de Paris qui, à quinze ans, savent déjà entrer dans un café d’un air si distingué ? Mais ces enfants, si bien stylés à quinze ans, à dix-huit tournent au commun. La timidité passionnée que l’on rencontre en province se surmonte quelquefois et alors elle enseigne à vouloir. En s’approchant de cette jeune fille si belle, qui daignait lui adresser la parole, il faut que je lui dise la vérité, pensa Julien, qui devenait courageux à force de timidité vaincue.

— Madame, je viens pour la première fois de ma vie à Besançon ; je voudrais bien avoir, en payant, un pain et une tasse de café.

La demoiselle sourit un peu et puis rougit ; elle craignait, pour ce joli jeune homme, l’attention ironique et les plaisanteries des joueurs de billard. Il serait effrayé et ne reparaîtrait plus.

— Placez-vous ici, près de moi, dit-elle en lui montrant une table de marbre, presque tout à fait cachée par l’énorme comptoir d’acajou qui s’avance dans la salle.

La demoiselle se pencha en dehors du comptoir, ce qui lui donna l’occasion de déployer une taille superbe. Julien la remarqua ; toutes ses idées changèrent.

La belle demoiselle venait de placer devant lui une tasse, du sucre et un petit pain. Elle hésitait à appeler un garçon pour avoir du café, comprenant bien qu’à l’arrivée de ce garçon, son tête-à-tête avec Julien allait finir.

Julien, pensif, comparait cette beauté blonde et gaie à certains souvenirs qui l’agitaient souvent. L’idée de la passion dont il avait été l’objet lui ôta presque toute sa timidité. La belle demoiselle n’avait qu’un instant ; elle lut dans les regards de Julien.

— Cette fumée de pipe vous fait tousser, venez déjeuner demain avant huit heures du matin ; alors, je suis presque seule.

— Quel est votre nom ? dit Julien, avec le sourire caressant de la timidité heureuse.

— Amanda Binet.

— Permettez-vous que je vous envoie, dans une heure, un petit paquet gros comme celui-ci ?

La belle Amanda réfléchit un peu.

— Je suis surveillée : ce que vous me demandez peut me compromettre ; cependant, je m’en vais écrire mon adresse sur une carte, que vous placerez sur votre paquet. Envoyez-le-moi hardiment.

— Je m’appelle Julien Sorel, dit le jeune homme ; je n’ai ni parents, ni connaissance à Besançon.

— Ah ! je comprends, dit-elle avec joie, vous venez pour l’École de droit ?

— Hélas ! non, répondit Julien ; on m’envoie au séminaire.

Le découragement le plus complet éteignit les traits d’Amanda ; elle appela un garçon : elle avait du courage maintenant. Le garçon versa du café à Julien, sans le regarder.

Amanda recevait de l’argent au comptoir ; Julien était fier d’avoir osé parler : on se disputa à l’un des billards. Les cris et les démentis des joueurs, retentissant dans cette salle immense, faisaient un tapage qui étonnait Julien. Amanda était rêveuse et baissait les yeux.

— Si vous voulez, mademoiselle, lui dit-il tout à coup avec assurance, je dirai que je suis votre cousin.

Ce petit air d’autorité plut à Amanda. Ce n’est pas un jeune homme de rien, pensa-t-elle. Elle lui dit fort vite, sans le regarder, car son œil était occupé à voir si quelqu’un s’approchait du comptoir :

— Moi je suis de Genlis, près de Dijon ; dites que vous êtes aussi de Genlis, et cousin de ma mère.

— Je n’y manquerai pas.

— Tous les jeudis, à cinq heures, en été, MM. les séminaristes passent ici devant le café.

— Si vous pensez à moi, quand je passerai, ayez un bouquet de violettes à la main.

Amanda le regarda d’un air étonné ; ce regard changea le courage de Julien en témérité ; cependant il rougit beaucoup en lui disant :

— Je sens que je vous aime de l’amour le plus violent.

— Parlez donc plus bas, lui dit-elle d’un air effrayé.

Julien songeait à se rappeler les phrases d’un volume dépareillé de La Nouvelle Héloïse, qu’il avait trouvé à Vergy. Sa mémoire le servit bien ; depuis dix minutes, il récitait La Nouvelle Héloïse à Mlle Amanda, ravie, il était heureux de sa bravoure, quand tout à coup la belle Franc-Comtoise prit un air glacial. Un de ses amants paraissait à la porte du café.

…

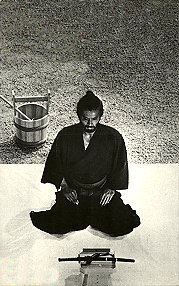

Yukio MISHIMA : Dojoji et autres nouvelles

Gallimard – Nouvelles extraites de La mort en été(Folio n° 1948).

La lecture de Mishima et des ses nouvelles

m’ouvrit la porte des sentiments et des émotions liées

au Japon ancien ou aux traditions

de ce pays si riche.

Là, il s’agit d’un double seppuku…

Mishima décline ses actions

et personnages tragiques

au travers de l’esthétisme du Vrai

et du Beau ou de l’honneur et de la tradition.

Nouvelle Patriotisme– Chapitre 4

…

Le lieutenant, en se rasant dans la salle de bains, réchauffé, se sentait enfin miraculeusement guéri de la fatigue désespérée de son corps et des tourments de l’indécision, et soulevé, en dépit de la mort qui l’attendait, d’une attente enchantée. Il entendait faiblement sa femme bouger dans l’autre pièce. Un puissant et sain désir, oublié deux jours durant, se réaffirmait.

Le lieutenant était certain qu’il n’y avait rien d’impur dans la joie qu’ils avaient tous les deux éprouvée en décidant de mourir. Ils avaient tous les deux senti à ce moment là – bien entendu sans que ce fut clair ni conscient – que les plaisirs permis qu’ils partageaient en privé se trouvaient une fois encore sous la protection de la Puissance Divine et que le Bien et la Morale étaient leurs garants. A se regarder l’un l’autre dans les yeux pour y découvrir une honorable mort, ils s’étaient, une fois de plus, sentis à l’abri derrière des murs d’acier que personne ne pourrait abattre, défendus par l’armure impénétrable du Beau et du Vrai.

…

Chacun sa lettre à la main, le lieutenant le sabre à son ceinturon, Reiko son petit poignard glissé dans la ceinture de son kimono – tous deux s’immobilisèrent devant l’autel pour prier en silence. Puis ils éteignirent toutes les lumières du rez-de-chaussée. En montant l’escalier le lieutenant tourna la tête pour regarder la saisissante silhouette vêtue de blanc de sa femme qui montait derrière lui, les yeux baissés, et se détachait sur l’obscurité du vide.

Les lettres d’adieu furent posées côte à côte dans l’alcôve de la pièce d’en haut. Ils se demandèrent s’il ne fallait pas ôter le rouleau déplié qui y était suspendu, mais puisqu’il avait été calligraphié par leur médiateur, le lieutenant général Ozeki, et qu’en outre les caractères chinois qu’il portait signifiaient « Sincérité », ils le laissèrent. Même s’il devait être éclaboussé de sang, ils avaient le sentiment que le lieutenant général comprendrait.

Le lieutenant, assis bien droit, le dos contre un pilier de l’alcôve, posa son sabre sur le sol devant lui.

Reiko s’assit en face, à la distance d’une natte. Le rouge de ses lèvres alors que tout sur elle était rigoureusement blanc semblait particulièrement séduisant.

De part et d’autre de la natte qui les séparait ils se regardèrent longuement dans les yeux. Le sabre du lieutenant posé devant ses genoux rappela à Reiko leur première nuit, et la tristesse l’envahit. D’une voix rauque le lieutenant parla :

« Comme je n’aurai pas de second pour m’aider, il me faudra entailler profond. Ce sera peut être déplaisant, mais je vous en prie, n’ayez pas peur. La mort est toujours pénible à voir. Il ne faut pas vous laisser décourager par ce que vous allez voir. C’est bien entendu ? »

Reiko s’inclina profondément.

….

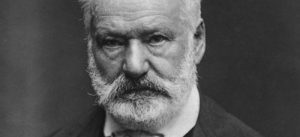

Victor HUGO

André Gide a eu ce mot de génie en réponse à une question

d’un journaliste lui demandant

« qui était le plus grand poète ? » :

« Victor Hugo… hélas ! ».

Derrière ce « hélas » pointe en filigrane la

reconnaissance de ses pairs devant celui qui fut pamphlétaire,

poète, romancier, dramaturge, homme politique….

Hugo a touché à tous les styles avec un bonheur inégalé.

Victor Hugo, c’est la verve, c’est le verbe,

c’est la culture littéraire classique époustouflante,

c’est le maniement des mots, le contre-sens, l’humour,

le mot qui « tue »… Lisez ou relisez Choses vues…

Un exemple, pris dans les Carnets, albums et journaux :

M.Cousin :

La décadence de la langue française a commencé en 1789.

Moi :

A quelle heure, s’il-vous-plaît ?

Toujours dans le registre de la dérision :

Un prince qui se donne un nom d’animal, cela nous fait rire. Nous raillons l’empereur de la Chine qui se fait appeler Sa Majesté le Dragon, et nous disons avec calme Monseigneur le Dauphin(dans William Shakespeare).

Monseigneur, nous faisons un assemblage infâme,

J’ai l’habit d’un laquais, et vous en avez l’âme ! (dans Ruy Blas).

Grattez le juge, vous trouverez le bourreau(dans Portefeuille).

Le Christ ! bah ! Incarné une fois ! – Parlez-moi de Vishnou, qui a eu douze incarnations ! – Avatars(dans Portefeuille).

Je gagne tous les jours trois cents francs à la bourse.

L’argent coule aujourd’hui comme l’eau d’une source ;

Les ouvriers maçons ont trois livres dix sous.

C’est superbe : Paris est sens dessus dessous.

Il paraît qu’on a mis dehors les démagogues.

Tant mieux. Moi, j’applaudis les bals et les églogues (*)

Du prince qu’autrefois à tort je reniais.

Que m’importe qu’on ait chassé quelques niais ?

Quant aux morts, ils sont morts ! Paix à ces imbéciles !

Vivent les gens d’esprit, vivent ces temps faciles

Où l’on peut à son choix prendre pour nourricier

Le crédit immobilier ou le crédit foncier !…

Et moi, je sens fort peu, j’en conviens, je suis franc,

Les déclamations m’étant indifférentes,

La baisse de l’honneur dans la hausse des rentes(dans les Châtiments).

(*) : églogue = poème de style classique consacré à un sujet pastoral

Il ne faut pas que trop de stupeur accueille le calembour tombé du ciel… Le calembour est la fiente de l’esprit qui vole. Le lazzi tombe n’importe où et l’esprit, après la ponte d’une bêtise, s’enfonce dans l’azur. Une tache blanchâtre qui s’aplatit sur le rocher n’empêche pas le condor de planer. Loin de moi l’insulte au calembour(dans les Misérables).

(Les citations présentées ci-avant sont extraites de l’excellent livre « Victor Hugo en verve » – Présentation et choix de Paul Heusian – éditions Pierre HORAY).

Pour terminer notre évocation de Hugo, citons ce poème sous le titre « Chanson » où le poète s’attaque à tous ceux qui ont vendu leurs valeurs, leur honneur, la liberté et la justice à Napoléon III et se désole de ce que le peuple accepte ce tyran.

Courtisans ! attablés dans la splendide orgie,

La bouche par le rire et la soif élargie,

Vous célébrez César, très bon, très grand, très pur ;

Vous buvez, apostats à tout ce qu’on révère,

Le chypre à pleine coupe et la honte à plein verre… —

Mangez, moi je préfère,

Vérité, ton pain dur.

Boursier qui tonds le peuple, usurier qui le triches,

Gais soupeurs de Chevet, ventrus, coquins et riches,

Amis de Fould le juif et de Maupas le grec,

Laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère,

Engraissez-vous, vivez, et faites bonne chère… —

Mangez, moi je préfère,

Probité, ton pain sec.

L’opprobre est une lèpre et le crime une dartre.

Soldats qui revenez du boulevard Montmartre,

Le vin, au sang mêlé, jaillit sur vos habits ;

Chantez : la table emplit l’Ecole militaire,

Le festin fume, on trinque, on boit, on roule à terre… —

Mangez, moi je préfère,

Ô gloire, ton pain bis.

Ô peuple des faubourgs, je vous ai vu sublime.

Aujourd’hui vous avez, serf grisé par le crime,

Plus d’argent dans la poche, au cœur moins de fierté.

On va, chaîne au cou, rire et boire à la barrière.

Et vive l’empereur ! et vive le salaire !… —

Mangez, moi je préfère,

Ton pain noir, Liberté (dans Les Châtiments – Jersey décembre 1852).

MURAKAMI Ryû : Miso Soup

Murakami Ryû est moins connu en France que son homonyme Murakami Haruki qui est un monument littéraire… De Murakami Ryû, j’ai apprécié particulièrement la force des situations décrites et la puissance impressionnante des dialogues.

Murakami Ryû est moins connu en France que son homonyme Murakami Haruki qui est un monument littéraire… De Murakami Ryû, j’ai apprécié particulièrement la force des situations décrites et la puissance impressionnante des dialogues.

Editions Piquier poche

Chapitre III

…

Je composai le numéro de Jun, après avoir expliqué à Franck qu’elle connaissait le nom de ce pont. En appuyant sur le bouton on, je m’aperçus qu’il faisait plutôt froid dans la pièce. J’avais les doigts gourds et je dus m’y reprendre à plusieurs fois pour enfoncer le bouton.

Jun répondit tout de suite.

– Kenji, c‘est toi ?

Je l’imaginai, le portable posé à côté d’elle, attendant anxieusement mon appel. Elle a du s’inquiéter, pensai-je.

– Ouais, c’est moi.

J’essayai de prendre mon ton le plus cool mais – était-ce à cause du froid, ou de la tension qui me tenaillait ? – ma voix tremblait.

– Où es-tu ? Tu n’es pas rentré chez toi ?

– Non, je suis toujours avec Franck.

– Où çà ?

– A son hôtel.

– Au Hilton ?

– Non, c’est un petit hôtel, un genre de business-hôtel, tu vois, je ne sais pas comment il s’appelle, en tout cas, c’est assez confortable.

J’avais une idée derrière la tête. Je n’étais pas sûr qu’elle soit bonne et rien ne garantissait que ça marche. Après tout, il faisait froid, j’étais épuisé et j’avais sommeil, alors c’était peut être bien l’idée la plus nulle que j’ai jamais eue, mais pour le moment, je n’en avais pas d’autre. Mon haleine s ‘élevait, blanche, autour du portable collé contre mes lèvres. Franck me regardait fixement. Le tube fluorescent posé à terre jetait des reflets d’un bleu artificiel sur son visage, déformait ses traits. En tout cas, pensai-je, il ne me tuera pas avant que je l’aie amené au pont.

– Jun, ce soir il faut que j’amène Franck écouter les cloches.

– C’est une blague ?

– Non, je t’assure, je suis obligé.

– Ce n’est pas ce qui était prévu.

Elle était fâchée. Tant mieux : ça faisait refluer un peu le souci qu’elle se faisait pour moi, et ça lui avait rappelé notre rendez-vous du réveillon. C’est justement là-dessus que je voulais attirer son attention. Elle aurait pu faire arrêter Franck, mais il aurait fallu que je lui explique ce qui s’était passé au club de rencontres, ça prendrait un temps fou. Et puis, elle perdrait probablement son sang-froid. Quant à moi, j’étais déjà en train d’essayer d’oublier la scène atroce du massacre, et je n’avais aucune envie d’être interrogé des heures par la police et d’être contraint à renoncer à mes activités lucratives de guide. C’était trop compliqué de lui dire : « Jun, ce type est un horrible assassin, va voir les flics et amène-les ici. »

– Comment s’appelle ce pont, déjà ?

– Quel pont ?

L’irritation perçait dans sa voix. Déjà, quand j’avais dû annuler notre dîner d’amoureux au restaurant le soir de Noël parce que je travaillais, elle s’était vraiment fâchée, et m’avait dit des horreurs du genre : « Quand je pense que je sortais avec toi uniquement dans l’attente de cette soirée de Noël ! » Noël a un sens particulièrement important pour les lycéennes japonaises. Ni Jun ni ses amies n’ont vraiment besoin d’un homme ou d’un petit ami dans leur vie. Çà n’apporte que des ennuis, aiment-elles à dire. Ils sont ennuyeux, et fauchés. Jun par exemple, cet été, elle n’est pas partie en vacances avec moi, mais avec ses copines, au bord de la mer. Mais Noël, pour elle, est un rite particulier, une soirée capitale, qui n’arrive qu’une fois par an, et il faut qu’elle la passe avec un homme. C’était normal qu’elle soit fâchée, j’avais déjà annulé ce rendez-vous de Noël, si important pour elle, et voilà que je m’apprêtais à passer le réveillon du nouvel an avec Franck.

– Tu sais, c’était dans le magazine, ce pont sur la Sumida, les cloches qui résonnent sur l’armature en acier… Comment il s’appelait déjà ?

– Désolée, j’ai oublié.

De toute façon, quel besoin as-tu d’emmener Franck sur ce pont, hein ? semblait dire le ton.

– Jun, écoute, c’est très important, je ne voudrais pas que tu t’inquiètes, mais, comment dire, il me l’a ordonné, tu comprends ?

A l’autre bout du fil, Jun retint son souffle, puis commença à dire quelque chose à toute vitesse. Je la coupai aussitôt :

– Non, attends Jun, attends…

Franck me regardait toujours fixement, l’air impassible.

– Calme-toi et écoute-moi bien, ce que je vais te dire n’a rien d’une plaisanterie, je ne mens pas, je te jure, et s’il te plaît, quand j’aurai fini de parler, ne me pose pas de questions, je n’ai pas le temps de t’expliquer en détail, je n’y peux rien, c’est comme ça, tu as compris ?

– Oui, fit Jun d’une petite voix grave.

– Bon, alors, commence par te rappeler le nom de ce pont, tu veux bien ?

– Le pont Kachidoki, dit Jun.

Elle n’avait rien oublié, évidemment.

– Il se trouve du côté de Tsukiji, vers l’île de Tsukishima ou Tsukudajima, je ne sais plus, c’est le premier pont vers l’aval après le grand pont Tsukuda.

La voix de Jun était tendue. Je lui donnai rendez-vous pour le soir au pont Kachidoki.

– Mais ce que je voudrais, ajoutai-je, c’est que tu nous observes, Franck et moi.

– Que je vous observe ? Comment ça ? Je ne comprends rien à ce que tu racontes.

Elle nageait en pleine confusion, mais ce n’était pas le moment de tout lui expliquer en détail. Il fallait que je me contente de bien lui faire comprendre les points essentiels.

– Ecoute, même si on arrive en retard, Franck et moi, on sera au pied de ce pont vers dix heures ce soir, tu comprends ?

– Pas si vite, Kenji.

– Qu’y a-t-il ?

– Excuse-moi, mais c’est où le pied du pont ?

– Devant le pont, si tu préfères.

– D’accord, je comprends.

– D’abord, tu nous cherches, tu comprends, mais même quand tu nous a trouvés, tu ne bouges pas, tu nous observes comme si tu ne me connaissais pas, même si par mégarde tu t’approches de nous, tu ne m’adresses pas la parole, compris ?

– Je vous observe de loin, c’est ça ?

– Exactement, et quand les cloches auront fini de sonner, je m’éloignerai de Franck, et je rentrerai avec toi, et si jamais tu vois qu’il ne veut pas me laisser repartir, si on l’air de se disputer ou quelque chose comme ça, tu vas voir un policier – il y en aura partout cette nuit pour contrôler les mouvements de foule, il y en aura sûrement un près du pont -, tu vas le chercher et tu lui dis de venir m’aider, ok ? De mon côté, c’est sûr, moi je quitte Franck pour venir vers toi, alors si les choses ne se passent pas comme ça, c’est qu’il m’en empêche d’une manière ou d’une autre. A ce moment-là, tu peux crier au secours de toutes tes forces ou faire ce que tu voudras pour m’éloigner de Franck, mais avec l’aide du policier, tu comprends, surtout tu n’entreprends rien toute seule. Compris ?

– Bon, alors, je raccroche, à ce soir.

– Attends Kenji, je peux te poser juste une question ?

– Quoi ?

– Franck, c’était bien un type pas net, alors ?

– Plutôt, oui, répondis-je avant de raccrocher.

Jean GIONO : Que ma joie demeure

J’ai découvert Giono à Manosque. J’avais lu Giono au lycée, dans des textes imposés sur le pacifisme. Un libraire passionné, dans cette superbe librairie sur la place au centre de la ville fortifiée de Manosque, me conseilla la lecture de ce grand Giono que je connaissais mal. J’ai acheté ce livre « Que ma joie demeure » ce jour là. Deux jours après, j’y retournais et j’ai dévalisé le rayon consacré à Giono. Merci à ce libraire si riche en conseils pertinents et pour les nuits blanches passées au mois d’août 2013 à dévorer Giono en attendant un peu de fraîcheur. Merci à tous les libraires passionnés qui considèrent le livre pour son contenu et osent mettre en avant des auteurs moins ou peu connus mais qui les ont touchés. On comprend mieux l’esprit d’un auteur, l’âme de ses personnages quand vous lisez ses récits dans les lieux de leur action. Il en est ainsi de Giono à Manosque, de Montaigne que je ne comprends réellement bien qu’à Sarlat, de Paul Valery à Sète… Giono, c’est la description des personnages, des paysages… C’est la chaleur des Alpes de Haute Provence, ce sont les paysages sauvages et variés de la région s’étendant de Forcalquier à Digne, du Luberon, de la faille de la Durance, des chemins escarpés, des futaies sèches. Giono, ce sont des personnages typés, tout en douceur et en mystère, étranges, piquants et chaleureux.

J’ai découvert Giono à Manosque. J’avais lu Giono au lycée, dans des textes imposés sur le pacifisme. Un libraire passionné, dans cette superbe librairie sur la place au centre de la ville fortifiée de Manosque, me conseilla la lecture de ce grand Giono que je connaissais mal. J’ai acheté ce livre « Que ma joie demeure » ce jour là. Deux jours après, j’y retournais et j’ai dévalisé le rayon consacré à Giono. Merci à ce libraire si riche en conseils pertinents et pour les nuits blanches passées au mois d’août 2013 à dévorer Giono en attendant un peu de fraîcheur. Merci à tous les libraires passionnés qui considèrent le livre pour son contenu et osent mettre en avant des auteurs moins ou peu connus mais qui les ont touchés. On comprend mieux l’esprit d’un auteur, l’âme de ses personnages quand vous lisez ses récits dans les lieux de leur action. Il en est ainsi de Giono à Manosque, de Montaigne que je ne comprends réellement bien qu’à Sarlat, de Paul Valery à Sète… Giono, c’est la description des personnages, des paysages… C’est la chaleur des Alpes de Haute Provence, ce sont les paysages sauvages et variés de la région s’étendant de Forcalquier à Digne, du Luberon, de la faille de la Durance, des chemins escarpés, des futaies sèches. Giono, ce sont des personnages typés, tout en douceur et en mystère, étranges, piquants et chaleureux.

Le livre de poche.

Chapitre VIII

…

Bobi traversa la cuisine vide. Les femmes avaient abandonné la fricassée. Il arriva au seuil. Elles étaient toutes dehors à regarder. On ne criait plus. Tout le monde faisait silence. On entendait juste les pas du cerf.

Il s’avançait à côté de Zulma avec beaucoup d’assurance et de poids. Ses épaules et son dos étaient comme des montagnes en marche et l’arbre de sa tête était un arbre. Il fascinait comme une étoile par la lueur de sa peau, de ses yeux libres et par le rayonnement de ses gestes paisibles.

Zulma : on voyait son pied nu poser dans l’herbe, tous les doigts écartés pis les doigts se fermaient, puis le pied se cachait sous la longue jupe, l’autre pied s’avançait. Et ainsi était son pas : lent, bien plat, posé sur une grande chose solide. Elle portait une brassée d’herbe. Elle avait la tête penchée sur le côté, les yeux baissés, la bouche triste. Elle faisait penser à l’amertume des moissons.

« Ce sont ses cheveux, dit Bobi, ce sont ses cheveux qui sont roux comme du blé ».

Et puis elle les avait tressés en petites tresses pareilles à des épis ; elle en avait sur les oreilles, elle en avait une poignée sur la nuque, elle en avait deux ou trois allongées de chaque côté de son front.

C’était bien comme le fruit mûr du blé avec tout : les grains luisants et durs, et les barbes, et la tige des épis, et tout était fait en cheveux blonds roussis de soleil, et rien qu’à voir cette coiffure on avait dans le nez la touffeur des juillets avec son odeur de sueur et de poussière.

Et puis le visage de Zulma était triste et immobile, penché sur le côté comme une grande lassitude. La bouche amère. Elle faisait penser à l’abandon des gerbes dans le vide des champs.

« D’où viens-tu ? demanda Honorine.

– Je suis allée chercher du cresson », dit-elle.

Elle portait toute une gerbe de cresson qu’elle avait dû arracher à poignée dans les ruisseaux.

« Mais tu es partie hier soir ?

– Oui, dit-elle sans lever les yeux, sans presque bouger sa bouche amère.

– Laisse-là dit Jacquou.

– Non, dit Radoulet, car tu vois, voilà ce qu’elle fait – il montra le cresson – elle est toujours fourrée dans les endroits où il y a de l’eau. (Du bout des doigts, Zulma toucha ses cheveux, puis sa joue, puis elle plaça soigneusement une petite tresse sur son oreille).

– Et un jour, elle se noiera, voilà ce qui va arriver.

– Laissez-la dirent les femmes. Donnez-nous la. Viens Zulma. »

Marthe la prit par la taille.

« Donne, dit Mme Hélène, et elle lui prit le gros paquet de cresson, viens.

– Elle le ventre tout mouillé, dit Joséphine, regardez.

– Oui, dit Honorine, c’est comme ça. Elle se couche à plat ventre, elle se penche sur l’eau.( du bout des doigts Zulma toucha ses cheveux) et voilà comment elle arrive.

– Ça peut lui faire du mal, dit Joséphine. Viens, Zulma, menons-la, on va l’essuyer. »

La vieille Barbe regardait et branlait la tête.

Aurore appela doucement : « Zulma, Zulma ! »

Elle mettait toute sa tendresse à l’appeler. Elle se souvenait de s’être penchée sur Zulma endormie au début du matin. Et à ce moment-là cette fille dormait, et elle souriait, et elle avait l’air paisible et heureuse, elle n’avait pas le ventre mouillé, elle ne s’était pas penchée sur l’eau dangereuse. Voilà comment la douleur vient. Aurore appelait doucement :

« Zulma, Zulma ! »

Toutes les femmes retournaient à la maison, emmenant la jeune fille aux yeux baissés. Elle se laissait cajoler. Elle ne marchait pas plus vite que tout à l’heure. Cette maison devait être naturellement sur la route mystérieuse qu’elle suivait, qu’elle seule connaissait. Les femmes s’étaient mises à son pas. Cela faisait un grand froissement de jupes et, de temps en temps quelques petits mots doux « Viens ma belle » et puis Aurore qui appelait : « Zulma, Zulma ! »

Honorine suivait en se parlant toute seule. Elle essayait de faire de grands gestes avec ses bras courts. Elle disait : « Que faire à tout ça, que faire ? »

Bobi s’écarta du seuil pour les laisser passer. Il vouait voir les yeux de la jeune file. Elle ne releva pas ses paupières. Elles étaient larges, bleutées et alourdies par de longs cils courbes, épais comme des barbes de plume.

« Tirez-vous, dit Joséphine, et allez avec les hommes, vous, nous allons la déshabiller et la sécher. »

Et elle eut un sourire de femme. Ses lèvres luisaient. Elle avait de fortes dents. Elle regardait bien en face avec des yeux qui ne devaient jamais être cachés et qui disaient franchement ce qu’ils voulaient dire. Elle soupira. Puis elle ferma la porte.

Le cerf s’était avancé jusque là. Il renifla la pierre sur laquelle venaient de se poser les pieds de la jeune fille. Puis il leva la tête, secoua ses bois, allongea le cou, ouvrit sa gueule, et il poussa une longue plainte en regardant tout autour des champs. Un long fil de bave tremblait sous son menton.

Yasunari KAWABATA : Tristesse et beauté

Prix Nobel de littérature en 1968 – Editions Albin Michel.

Ma rencontre littéraire avec Kawabata est étrange. Je ne connaissais pas cet écrivain japonais. J’ai découvert son existence par une amie étudiante, japonaise, Akiho qui vénérait deux écrivains : Mishima et Kawabata. En octobre 1973, Akiho retournait au Japon, à priori pour quelques mois. Je ne la revis jamais et je ne pus jamais retrouver sa trace. J’ai toute croyance qu’elle s’est mariée et vit maintenant à Osaka. Pendant les quelques mois que dura notre rencontre, elle me parla beaucoup de Mishima et de sa vision du Japon ancien. Le soir de notre dernière rencontre, en octobre 1973, dans une salon privé derrière un restaurant japonais situé dans une petite rue du côté de la place des Ternes à Paris, au cours du repas spécialement préparé pour nous, elle m’offrit un livre de Kawabata écrit en kanji « Le grondement de la montagne »et elle me le raconta. Elle avait été beaucoup touchée par le suicide de Kawabata deux ans avant par le gaz – suicide qu’elle n’avait jamais admis – et deux ans après que son ami Mishima se soit fait seppuku. Elle ajouta cette phrase étrange ce soir là dont je perçus le sens bien plus tard : entre la mort des deux écrivains qu’elle chérissait comme des dieux s’était écoulé 539 jours. Il y avait également 539 jours qui s’étaient écoulés depuis la mort de Kawabata et ce soir d’octobre 1973. Les lettrés japonais sont très à l’écoute des symboles et Akiho y voyait un signe… Dans son kimono de soie blanche, en me tendant le livre enveloppé d’un ruban rouge, elle me dit tout bas quelque chose comme : « Sore ga goyaku saj-ju kyu kakan tsudzu kimashita » et elle s’inclina. Plus qu’un signe, le message d’adieu m’apparut clairement par la suite.

Ma rencontre littéraire avec Kawabata est étrange. Je ne connaissais pas cet écrivain japonais. J’ai découvert son existence par une amie étudiante, japonaise, Akiho qui vénérait deux écrivains : Mishima et Kawabata. En octobre 1973, Akiho retournait au Japon, à priori pour quelques mois. Je ne la revis jamais et je ne pus jamais retrouver sa trace. J’ai toute croyance qu’elle s’est mariée et vit maintenant à Osaka. Pendant les quelques mois que dura notre rencontre, elle me parla beaucoup de Mishima et de sa vision du Japon ancien. Le soir de notre dernière rencontre, en octobre 1973, dans une salon privé derrière un restaurant japonais situé dans une petite rue du côté de la place des Ternes à Paris, au cours du repas spécialement préparé pour nous, elle m’offrit un livre de Kawabata écrit en kanji « Le grondement de la montagne »et elle me le raconta. Elle avait été beaucoup touchée par le suicide de Kawabata deux ans avant par le gaz – suicide qu’elle n’avait jamais admis – et deux ans après que son ami Mishima se soit fait seppuku. Elle ajouta cette phrase étrange ce soir là dont je perçus le sens bien plus tard : entre la mort des deux écrivains qu’elle chérissait comme des dieux s’était écoulé 539 jours. Il y avait également 539 jours qui s’étaient écoulés depuis la mort de Kawabata et ce soir d’octobre 1973. Les lettrés japonais sont très à l’écoute des symboles et Akiho y voyait un signe… Dans son kimono de soie blanche, en me tendant le livre enveloppé d’un ruban rouge, elle me dit tout bas quelque chose comme : « Sore ga goyaku saj-ju kyu kakan tsudzu kimashita » et elle s’inclina. Plus qu’un signe, le message d’adieu m’apparut clairement par la suite.

Mishima recommanda Kawabata pour le prix Nobel en ces termes : «Les oeuvres de Monsieur Kawabata allient la délicatesse à la fermeté, l’élégance à la conscience des tréfonds de la nature humaine; leur clarté recèle une insondable tristesse, elles sont modernes quoique directement inspirées de la philosophie solitaire des moines du Japon du Moyen-Âge. La manière dont l’écrivain choisit ses mots démontre à quelle subtilité, à quel degré de sensibilité frémissante peut atteindre la langue japonaise; son style sans pareil est capable, avec une promptitude infaillible, d’aller droit au cœur d’un sujet pour en exprimer la substance – qu’il s’agisse de l’innocence d’une très jeune fille ou de l’effrayante misanthropie du grand âge.»

1erchapitre : Les cloches de fin d’année

Cinq chaises tournantes étaient alignées le long de la fenêtre dans la voiture panoramique de l’express de Kyôto. Oki Toshio s’aperçut que la dernière rangée pivotait doucement sur elle-même au gré des oscillations du train. Il ne pouvait détacher ses yeux de cette chaise. Les fauteuils, dans la rangée où il était assis, étaient bas et fixes et, bien évidemment, ne pivotaient pas sur eux-mêmes.

Oki était seul dans le wagon. Profondément enfoncé dans son fauteuil, il regardait en face de lui la chaise tourner. Elle ne tournait pas toujours dans la même direction ni à la même vitesse. Il lui arrivait de s’emballer, puis le mouvement se faisait plus lent. Parfois, elle s’arrêtait et reprenait son manège en sens inverse. Oki, à voir cette chaise tournoyer ainsi dans le wagon où il se trouvait seul, éprouvait une impression de solitude, et des pensées diverses se présentaient à son esprit.

C’était le vingt-neuf décembre. Oki se rendait à Kyôto pour y entendre les cloches de fin d’année.

Depuis combien d’années, la veille du jour de l’An, Oki avait-il pris l’habitude d’écouter, retransmis par la radio, le carillon des cloches annonçant le passage d’une année à l’autre ? Depuis quand cette émission existait-elle ? Oki, probablement, n’avait jamais manqué de l’écouter, ainsi que les commentaires des speakers qui présentaient, les unes après les autres, les célèbres cloches des vieux monastères disséminés à traves le pays. Comme l’année révolue allait céder sa place à l’année nouvelle, les présentateurs étaient enclins dans leurs commentaires à prononcer de belles phrases sur un ton de déclamation. Marquant de longs temps d’arrêt, la vieille cloche d’un monastère bouddhique sonnait, et l’écho qu’elle laissait derrière elle faisait songer au temps qui s’écoule et incarne l’âme du vieux Japon. Aux cloches des monastères situés dans le nord du pays succédaient les cloches de Kyûshû, mais chaque veille du jour de l’An s’achevait avec des les cloches des monastères de Kyôto. Les monastères étaient si nombreux à Kyôto que la radio diffusait parfois les sons mêlés de cloches innombrables.

Au même moment, sa femme et sa fille confectionnaient dans la cuisine divers mets pour fêter le Nouvel An, mettaient un peu d’ordre dans la maison, préparaient leurs kimonos ou arrangeaient des fleurs et tandis qu’elles vaquaient à leurs occupations. Oki s’asseyait dans le salon et écoutait la radio. Pendant que les cloches sonnaient, il jetait, non sans émotion, un regard en arrière sur l’année qui se terminait. Selon les années, l’émotion qu’il éprouvait se révélait violente ou douloureuse. Parfois, le regret et la tristesse le déchiraient. Mais le tintement des cloches trouvait un écho dans son cœur, même lorsque la sentimentalité qu’il discernait dans les propos comme dans la voix des speakers le dégoûtait. Et c’est pourquoi l’idée de se rendre à Kyôto un trente et un décembre afin d’y écouter directement, et non plus par l’intermédiaire de la radio, les cloches des vieux monastères le tentait depuis de longues années.

L’idée lui en était soudain venue à la fin de cette année, et il s’était mis en rote pour Kyôto. Il espérait aussi, dans le secret de son cœur, retrouver, à Kyôto, Ueno Otoko qu’il n’avait pas revue depuis de longues années et écouter les cloches en sa compagnie.

…